=狩衣を着た感想とかいろいろ=

ということで、某日狩衣を着る機会がありました

着心地とか諸々の感想をまとめました。

なかなか無い機会でしたので、とても楽しかったです。

ちょっと長いですが、ゆっくり読んでいただけましたら幸いです。

※注意事項

・あくまで現代衣装の感想です

昔の装束とは相違点が沢山あります。

また、装束の着せ方にも色々やり方や作法があると思います。

この度の着せ方が絶対正しいとか、そういうのは専門家では無いので全く分かりません。

(ちなみに、装束をお借りしたのは井筒企画さんでした)

そしてなにより、歴史創作の作画の際にはあまり参考になりません

以上の事をどうかご了承ください。

・全体図

とても恥ずかしい私の図。

写真は掲載しません、すまぬすまぬ。

順を追って説明します。

・最初に着るもの:足袋と白衣(いわゆる襦袢)

まず足袋が最初。

そして白衣を着た時点でもう苦しくて、動きにくいと感じました。へたれですまぬ。

昔の人はシルク製だったかもしれないのでなんとも言えませんが

綿製の白衣を2枚(下に腿までの短いのを1枚・その上に膝丈の長いやつを1枚)着ると

大変腿が上げづらく、腰で紐を結ばれているので余計に苦しく感じました。

※下の短い白衣は胸下で一度、細い紐で結んでもらったこともあるかも知れません。

上の襦袢は横紐を簡単に結んだあとで、腹帯(白色)をおへそあたりに巻きました。これまた苦しかったです。

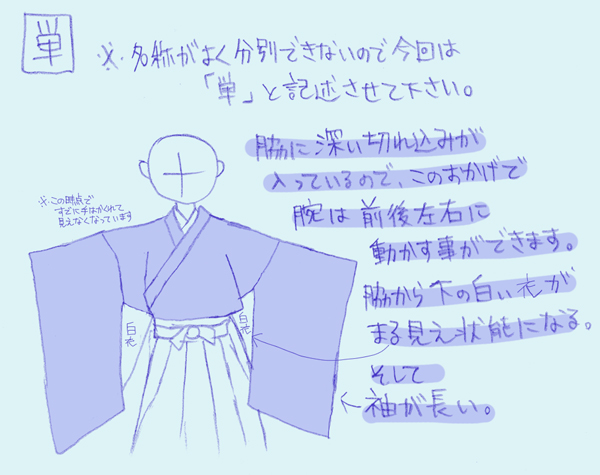

3枚目:単(朱色)

単の長さは膝丈?くらい。

意外と軽かったので、この時点では腕が振りやすかったです。

ちなみに、自分の道具(携帯とか薬とか入っている小袋)はこの中に収納しました。

めっちゃ落ちないし、安心安全でした。おまけに温かいので、猫とか入れたくなります(笑)

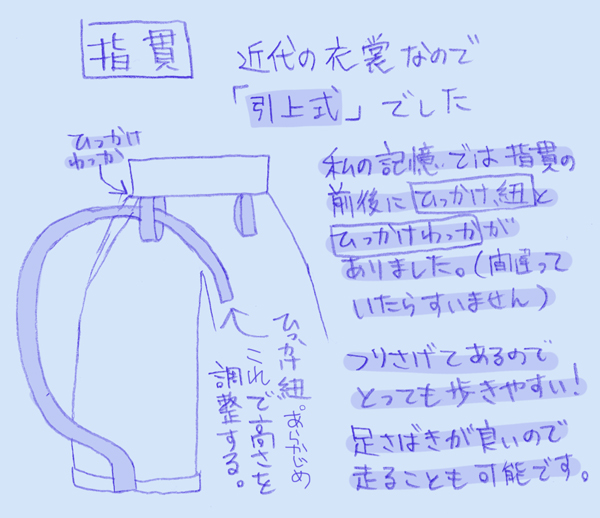

・指貫を履きます

下袴は今回無し、あったら絶対動けないと予想します。

高さ調節は紐で上げるタイプ(下図を参照)装束着付けお兄さんが全て長さを調節してくださいました。

手順としては、まず前側から位置を決めて締める

高さだけ気にして、ぐるっと回して前にくる結び目はどうでもいい感じでした。結構いいかげん(笑)

仕上げの後ろ側の位置を決めて締める段階で、指貫の形やバランスを整えます。ここが一番細かい作業ではないかと思います。

帯がずれないようにする為に3人がかりで締めてもらいました。

いやこれが一番苦しかった、正直息が詰まって貧血になる所でした。

ちなみに、女性ということで男性に比べ腹回りが足りない為に前帯の部分にタオルハンカチを折って入れました。タオルがあればよかったね。

うどん体型の人や女性はタオルが必要ですね。着物の胸部分と同じで見栄えをよくする為だそうです。

ということでここで一番腰が締まり、座ることはできるが立った方が楽という面白い状態になります。

足周りはとても楽、いわゆるパーパー状態なので普通に歩いたりするには楽チンな感じがします。

気になるスリットの話は以下の通りです。今思い出しても笑ってしまう。

・4枚目:いよいよ狩衣

現代装束なのでポリエステル製です、これがもうとてつもなく軽い!

紐もナイロン素材、紐通ししてあるところは切って通してあるだけなのでかがってなかったです。ちょっとびっくり。

①まず羽織り、袖を通します。袖がでかいので通すのが結構難しい

②後ろの長さを確認、後ろの裾は地面すれすれに調節

③その次にトンボを留めて、前の長さを調節する

④長さが決まったら、当て帯で留める。

前に垂れている長さは着付けている人の好みみたいなのであまり決まってないようです。

この当て帯も結構苦しいのですが、もう5回くらいぐるぐる巻きにされているので

どうでもいいやという諦め気分100%になります。なるようになれと(笑)

困ったことに寒いところに居たので、結構これで血圧が下がって大変でした。

・そして烏帽子を被る。

せっかくなので、髪の毛は上げて貴族的にしてもらうことにしました。というか、なりゆきでそうなった。

参考までに、髪の長さは肩より下でパーマをかけておりまして企画的まとめやすかった模様。

烏帽子はサイズ的にあまり長くなく、柔らかいポリ素材

深めに被る感じですが風に飛ばされなくて本当に良かった。

これに檜扇持って雪駄を履けば、下級貴族の一丁あがり!です。

着付けと髪とメイクを入れて2時間の格闘でした。

関係者の皆様には大変お世話になりました、ほんま感謝の言葉が尽きません。

色々気づいた点

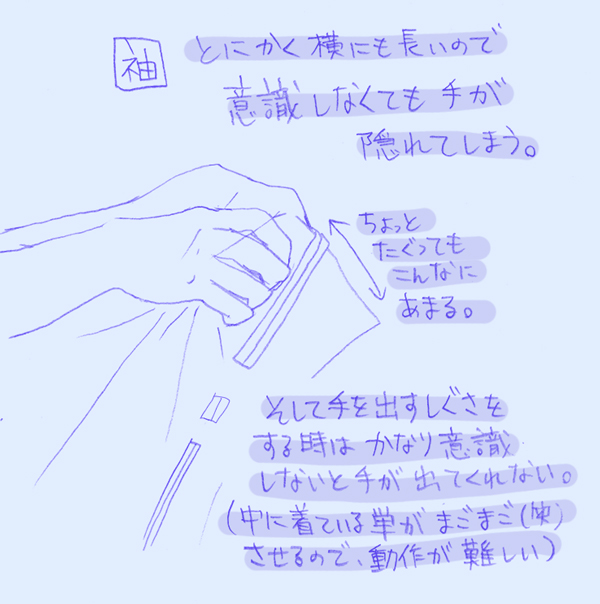

・袖が横にでかいということ(下図参照)

よくイラストでちらりと描く朱色の単はまったく見えないのでびっくりしました。

しかしこれは私の腕が短いだけだからかもしれないので、あまりあてにはなりません。よしなに。

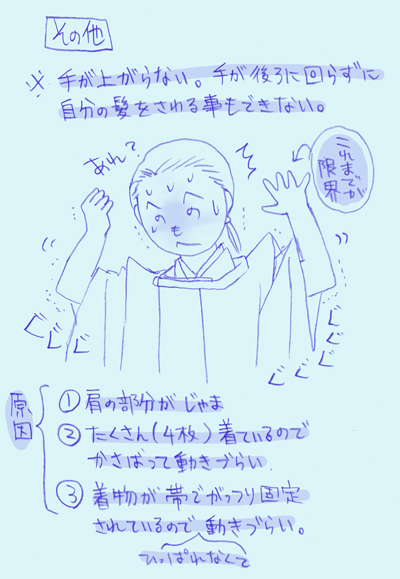

・腕が上がらない!?(下図参照)

驚いたことに、自分の腕が上がらず

髪の毛を触る事もできませんでした。体が固まって動けない状態に等しかったです。

これはもうかなりショックでした(笑)平安貴族はどうやって頭を掻いていたのだ!?(そもそも掻かない)

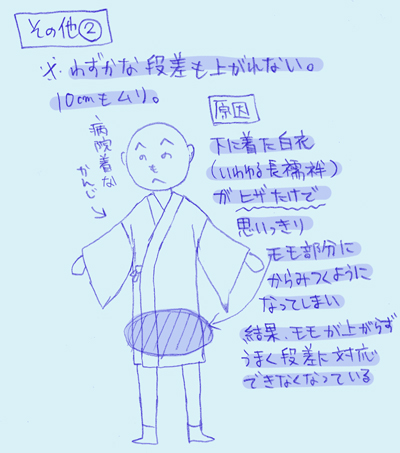

・段差が上がれない!?(下図参照)

襦袢のところでも書きましたが、膝までぐるりと巻かれるので腿が上げにくい

腿を動かすのって大事なんですな…

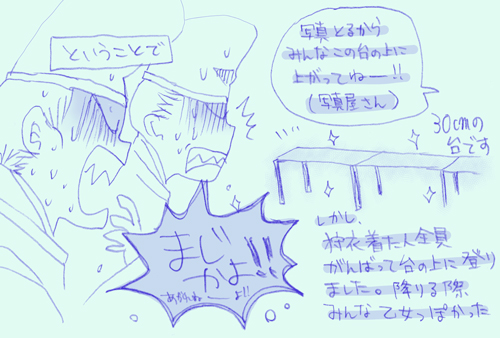

ということで、ちょっと小ネタです(下図)

想像ですが、昔の使用人などは小袖や白衣が短かったのではないかと思います。腿を巻きつけないくらい。

あと、動き易い麻素材を着物に使用しているので

小走りとかできたのではないだろうか、とも思います。

そうするとなると…

殿上人はそんなに段差を気にする事も無い職場の筈なので、小袖や白衣が長くてもOKだったのかもしれません。

ダッシュしなくてもよい職場です。いいわねー。

・保温性が高いということ

装束を着た日の気温は17度前後でした。日差しはあるけどまだ寒いなー、という感じです。

驚いたことに狩衣は袖部分はとても風通しはよいのですが、

単とか中の保温性がとてもよかったので快適に過ごせました。

暑くも無く、寒くも無い状態。意外と理にかなった着物です。

まとめ

腰帯の苦しさを除きますと、袖のひるがえりとか裾のヒラヒラがとても可愛くて

このまま着て帰りたいとか思いました。怒られてまうがな。

でも、やっぱり腿が動かせないのは不便ですね。この辺が和装から洋装への進化なんだと実感しました。

あと、あぐらをかいてみるのを忘れたのは痛恨の極みです。うーんこっそりやってみればよかった。

ほんの数時間でしたが、千年前の人々が一体どんな気持ちで衣をまとっていたのか?楽しい追体験出来て本当に勉強になりました!!

ここまで読んでいただきまして、本当にありがとうございました!!!

おかえりはブラウザのバックで